亲密关系中的追逃模式,各流派是如何工作

编译首发

周英伟

发表时间:2025-04-08 12:52:35

3626

0

9

周英伟

发表时间:2025-04-08 12:52:35

3626

0

9

周英伟

发表时间:2025-04-08 12:52:35

3626

0

9

周英伟

发表时间:2025-04-08 12:52:35

3626

0

9

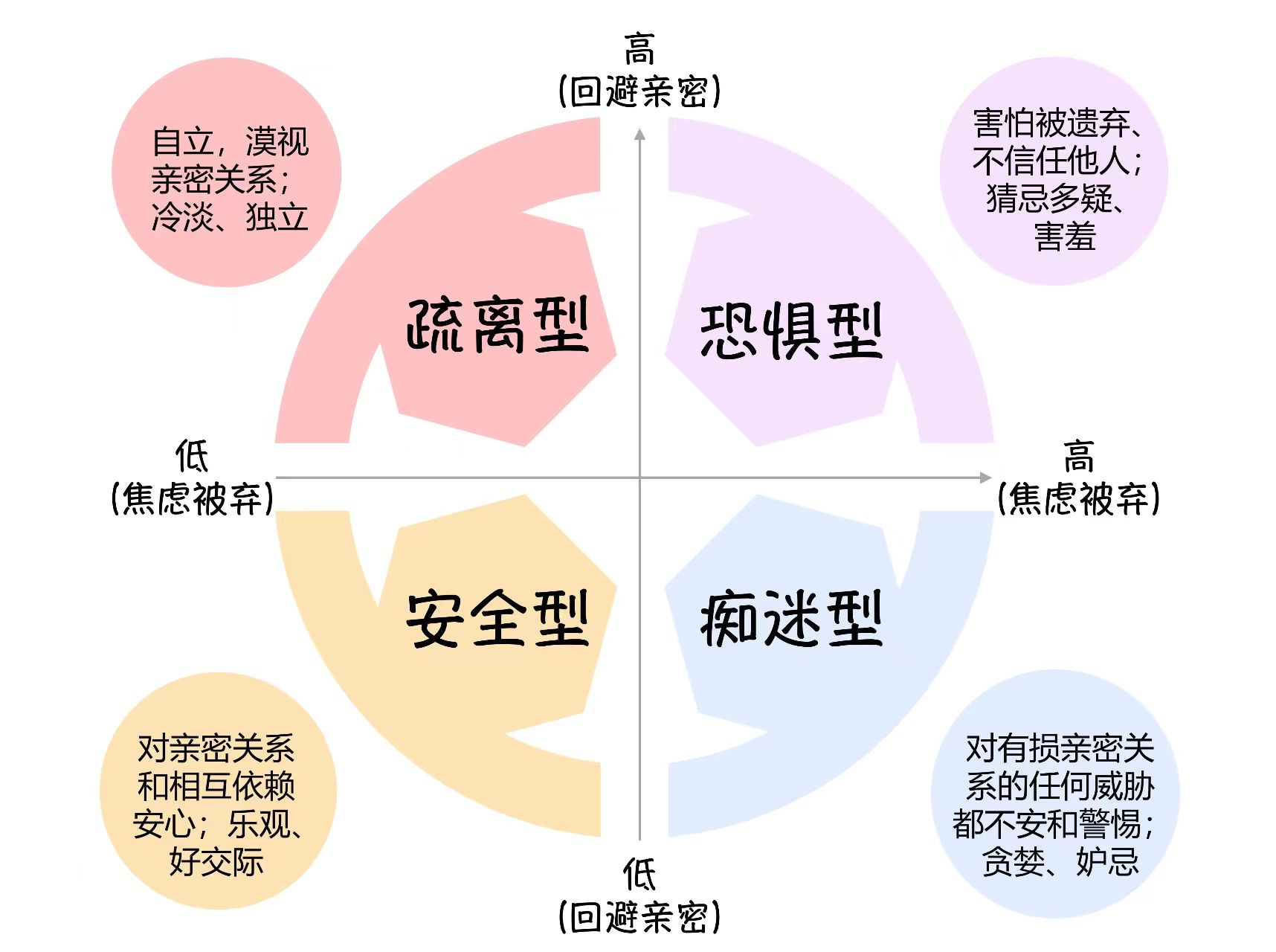

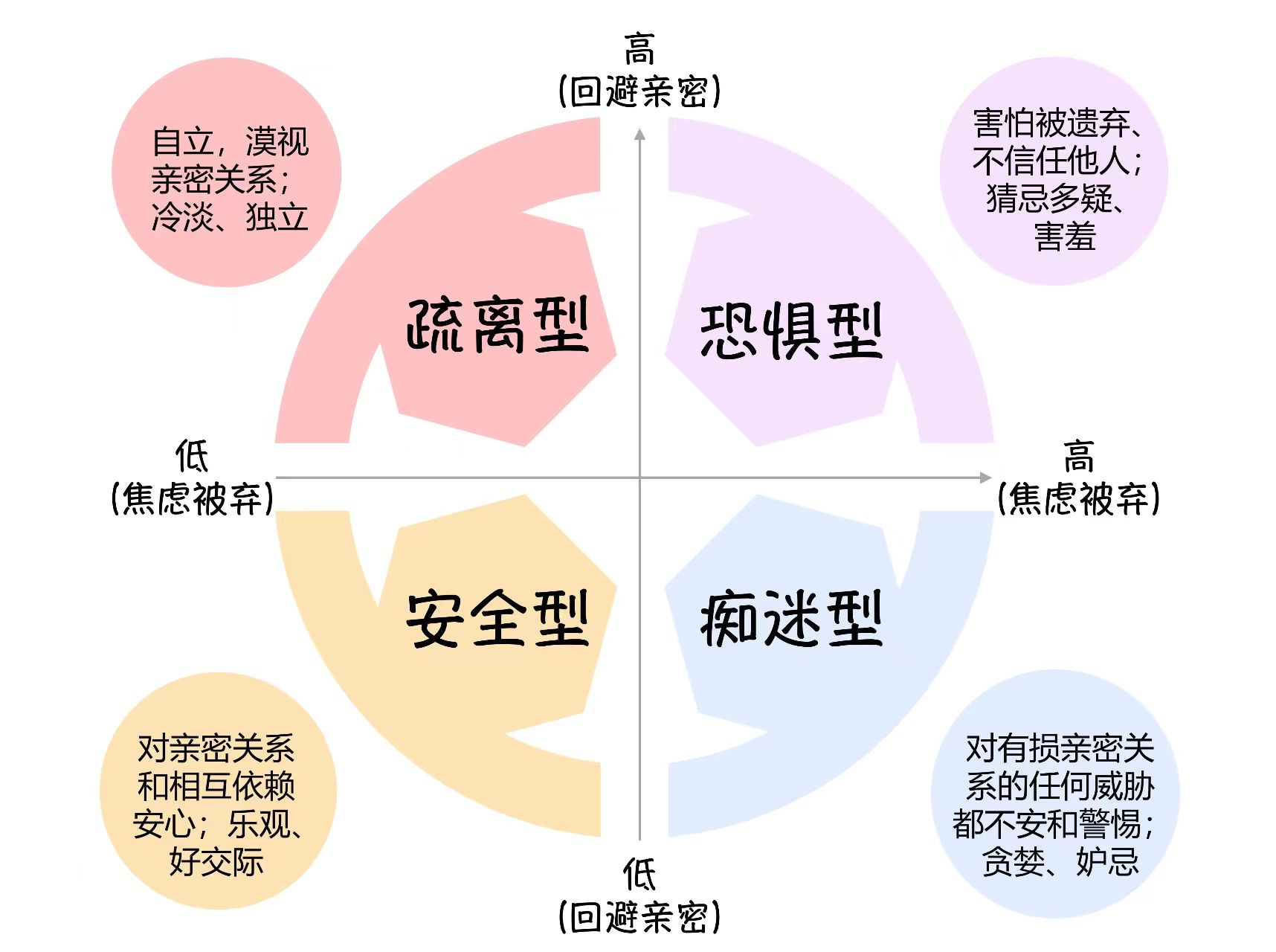

从心理咨询的角度来看,回避型依恋人格与焦虑型依恋人格的恋爱关系,本质上是一种「追逃模式」的典型互动,两种依恋风格会因核心需求冲突而引发复杂的动态失衡。本质上安全感和边界的问题没有处理好。可以追溯到俄狄浦斯期三靠(李鸣老师的语录),三靠没靠上,自我认同和解决冲突的能力没有发现好。

以下是基于不同治疗流派的分析与解读:

一、依恋理论视角:矛盾与强化的恶性循环

1. 互动模式特征

回避型依恋者倾向于通过疏离、独立来保护自我,而焦虑型依恋者则通过过度寻求关注来缓解不安全感。这种组合容易形成「焦虑追逐-回避退缩」的循环:焦虑方因回避方的冷漠而更频繁索求情感回应,而回避方则因感受到压力进一步退缩,加剧双方的痛苦。

2. 依恋需求冲突

- 回避型:需要大量个人空间,对情感依赖持怀疑态度,认为亲密关系会威胁自我独立性。

- 焦虑型:渴望持续的情感确认,将伴侣的疏离解读为「被抛弃的信号」,导致情绪失控或指责行为。

这种需求差异会使双方陷入「情感错频」,例如焦虑型可能因对方未及时回复消息而恐慌,而回避型则将这种需求视为控制欲的表现。

二、不同治疗流派的分析与干预策略

1. 认知行为疗法(CBT):重构负面认知

- 核心问题:两种依恋类型均存在认知扭曲。

- 回避型:过度泛化(如“依赖必然导致伤害”)、情感压抑(如“表达需求是软弱的表现”)。

- 焦虑型:灾难化思维(如“不回消息=不爱我”)、过度自我归因(如“都是我不够好”)。

- 干预重点:

- 帮助回避型识别「独立」与「孤立」的区别,挑战「亲密即危险」的信念;

- 引导焦虑型区分「现实威胁」与「想象威胁」,减少过度解读行为。

#2. 心理动力治疗:探索早期依恋创伤

- 回避型成因**:通常与童年时期父母的情感忽视或苛责相关,导致他们形成「自我依赖」的防御机制。

- 焦虑型成因:多源于父母的不稳定回应(如过度控制或情感缺位),形成「过度警觉」的依恋模式。

- 干预方向:

- 通过自由联想或家庭系统排列技术,帮助双方理解早期经历对当前关系的影响;

- 修复「内在工作模型」,例如引导回避型接纳情感需求,帮助焦虑型建立自我安抚能力。

3. 情绪聚焦疗法(EFT):重塑情感连接

互动修复路径:

- 阶段一:识别恶性循环(如焦虑方追逐→回避方疏离→焦虑方更焦虑);

- 阶段二:重构情感表达,例如将焦虑方的「指责」转化为「脆弱表达」(如“我需要你的回应来感到安全”),将回避方的「冷漠」转化为「自我保护需求」(如“我需要空间来消化情绪”)。

- 阶段三:建立新的互动模式,例如协商「安全距离协议」(如每天固定时间沟通)。

4. 正念与接纳疗法(ACT):平衡需求与接纳

- 回避型适用**:通过正念练习觉察回避行为背后的恐惧(如被控制感),而非自动化退缩;

- 焦虑型适用**:学习接纳不确定性,减少对伴侣行为的过度监控;

- 共同目标**:培养「非评判性接纳」,例如焦虑型可练习「情绪冲浪」(允许焦虑存在但不被其主导),回避型可练习「渐进式暴露」(逐步尝试情感表达)。

三、关系发展的潜在结局与治疗建议

1. 可能的发展路径

- 恶化型*:双方固守原有模式,导致关系破裂(如回避方彻底逃离,焦虑方陷入抑郁);

- 成长型**:通过共同治疗建立「安全基地」,例如焦虑方学会自我安抚,回避方尝试适度依赖。

2. 整合治疗建议

- 短期目标:打破追逃循环,建立沟通规则(如回避方承诺定期反馈,焦虑方减少质问频率);

- 长期目标:修复依恋创伤,例如通过团体治疗模拟安全关系场景;

- 伴侣协同:双方需共同参与治疗,避免单方面改变导致的权力失衡。

四、总结

回避型与焦虑型的恋爱本质是一场「安全感博弈」,双方需在治疗中完成以下转化:

- 回避型:从「恐惧依赖」到「选择性信任」;

-焦虑型:从「过度索求」到「自我滋养」。

这一过程需结合认知调整、情感表达训练和创伤修复,最终目标是建立「安全型互动」——既能亲密共存,又能尊重边界。@!articleall温馨提示:文章、帖子、评语仅代表个人观点,不代表平台

以下是基于不同治疗流派的分析与解读:

一、依恋理论视角:矛盾与强化的恶性循环

1. 互动模式特征

回避型依恋者倾向于通过疏离、独立来保护自我,而焦虑型依恋者则通过过度寻求关注来缓解不安全感。这种组合容易形成「焦虑追逐-回避退缩」的循环:焦虑方因回避方的冷漠而更频繁索求情感回应,而回避方则因感受到压力进一步退缩,加剧双方的痛苦。

2. 依恋需求冲突

- 回避型:需要大量个人空间,对情感依赖持怀疑态度,认为亲密关系会威胁自我独立性。

- 焦虑型:渴望持续的情感确认,将伴侣的疏离解读为「被抛弃的信号」,导致情绪失控或指责行为。

这种需求差异会使双方陷入「情感错频」,例如焦虑型可能因对方未及时回复消息而恐慌,而回避型则将这种需求视为控制欲的表现。

二、不同治疗流派的分析与干预策略

1. 认知行为疗法(CBT):重构负面认知

- 核心问题:两种依恋类型均存在认知扭曲。

- 回避型:过度泛化(如“依赖必然导致伤害”)、情感压抑(如“表达需求是软弱的表现”)。

- 焦虑型:灾难化思维(如“不回消息=不爱我”)、过度自我归因(如“都是我不够好”)。

- 干预重点:

- 帮助回避型识别「独立」与「孤立」的区别,挑战「亲密即危险」的信念;

- 引导焦虑型区分「现实威胁」与「想象威胁」,减少过度解读行为。

#2. 心理动力治疗:探索早期依恋创伤

- 回避型成因**:通常与童年时期父母的情感忽视或苛责相关,导致他们形成「自我依赖」的防御机制。

- 焦虑型成因:多源于父母的不稳定回应(如过度控制或情感缺位),形成「过度警觉」的依恋模式。

- 干预方向:

- 通过自由联想或家庭系统排列技术,帮助双方理解早期经历对当前关系的影响;

- 修复「内在工作模型」,例如引导回避型接纳情感需求,帮助焦虑型建立自我安抚能力。

3. 情绪聚焦疗法(EFT):重塑情感连接

互动修复路径:

- 阶段一:识别恶性循环(如焦虑方追逐→回避方疏离→焦虑方更焦虑);

- 阶段二:重构情感表达,例如将焦虑方的「指责」转化为「脆弱表达」(如“我需要你的回应来感到安全”),将回避方的「冷漠」转化为「自我保护需求」(如“我需要空间来消化情绪”)。

- 阶段三:建立新的互动模式,例如协商「安全距离协议」(如每天固定时间沟通)。

4. 正念与接纳疗法(ACT):平衡需求与接纳

- 回避型适用**:通过正念练习觉察回避行为背后的恐惧(如被控制感),而非自动化退缩;

- 焦虑型适用**:学习接纳不确定性,减少对伴侣行为的过度监控;

- 共同目标**:培养「非评判性接纳」,例如焦虑型可练习「情绪冲浪」(允许焦虑存在但不被其主导),回避型可练习「渐进式暴露」(逐步尝试情感表达)。

三、关系发展的潜在结局与治疗建议

1. 可能的发展路径

- 恶化型*:双方固守原有模式,导致关系破裂(如回避方彻底逃离,焦虑方陷入抑郁);

- 成长型**:通过共同治疗建立「安全基地」,例如焦虑方学会自我安抚,回避方尝试适度依赖。

2. 整合治疗建议

- 短期目标:打破追逃循环,建立沟通规则(如回避方承诺定期反馈,焦虑方减少质问频率);

- 长期目标:修复依恋创伤,例如通过团体治疗模拟安全关系场景;

- 伴侣协同:双方需共同参与治疗,避免单方面改变导致的权力失衡。

四、总结

回避型与焦虑型的恋爱本质是一场「安全感博弈」,双方需在治疗中完成以下转化:

- 回避型:从「恐惧依赖」到「选择性信任」;

-焦虑型:从「过度索求」到「自我滋养」。

这一过程需结合认知调整、情感表达训练和创伤修复,最终目标是建立「安全型互动」——既能亲密共存,又能尊重边界。@!articleall温馨提示:文章、帖子、评语仅代表个人观点,不代表平台

0人已踩

9人已赞

作者文章

如何拯救我们都睡眠?5步快速入睡法

文章探讨了失眠和熬夜对健康的危害,特别是对女性内分泌和皮肤状态的影响,以及如何通过改善睡前习惯和环境来提升睡眠质量。

380

1

0

心理咨询中那些敏感话题:时间设置和金钱议题

文章探讨了时间和金钱的价值,以及在心理咨询中时间管理的重要性。讨论了咨询师和来访者之间的互动,包括时间设置的坚持与灵活性,以及如何有效管理咨询时间以保障双方的利益和咨询效果。

663

2

0

为爱发电:不同流派是如何解读爱情的本质

这篇文章深入探讨了亲密关系的本质,从多个心理学流派的角度分析了爱情的不同维度,包括精神分析、荣格心理学、认知行为疗法等,揭示了爱情在潜意识、认知和情感层面的复杂表现。

1416

2

1

语音通话

私聊

相关阅读更多

给力心理

给力心理